La désindustrialisation française : une histoire nationale (1/2)

ECONOMIE

10/1/20246 min read

« L’histoire de l’industrie est le livre ouvert des facultés humaines » écrivait Karl Marx (1). Et de fait, l’industrie est l’une des formes les plus abouties de ce qui advient lorsque force et intelligence font société. Ainsi peut-elle sans encombre être considérée comme une image représentative de ce qu’a été, est et sera notre civilisation. Car que sommes-nous, finalement, en tant que structure sociétale, si ce n’est le produit des matières premières que nous avons transformé et de l’usage que nous en avons fait ? À l’échelle des ménages également, combien de métiers, de moyens de subsistance, de convictions et d’engagements socio-politiques, de destins ont-ils été modelés par l’industrie ? Cette question cristallise autour d’elle nos regards et attentes de notre passé, présent et futur. Et pour cause, l’industrie est en mouvement constant, voire accéléré ; l’immobilisme est son antithèse et le dynamisme est son essence-même.

En France plus qu’ailleurs, la société s’est longtemps organisée autour des dynamiques industrielles (2), et l’industrie en tant que telle ne saurait pour l’instant être découplée de l’identité et imaginaire collectifs français, des manufactures colbertiennes à Michelin et Adidas en passant par les mines de Zola. Depuis 1970, la dynamique industrielle française se définit principalement par une trajectoire décliniste, qui antisymétriquement accompagne une croissance rapide de l’économie servicielle. Bien que celle-ci s’inscrive dans une tendance globale de désindustrialisation des pays développés, la France peut faire office de cas d’école. Aussi peut-on considérer qu’elle fut le théâtre d’une anti révolution industrielle.

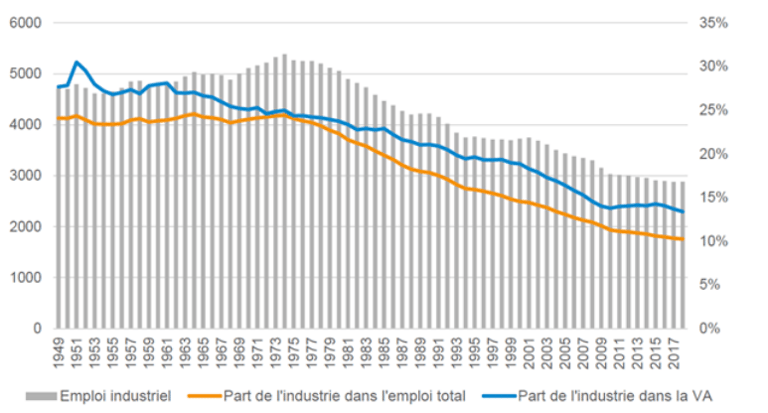

L’industrie française atteint son climax en 1974, capitalisant près du quart du total des emplois, soit 5,4 millions d’actifs. (3) Cette année concorde avec une crise économique majeure au niveau mondial : le premier choc pétrolier. Le prix du baril est multiplié par 4.5 entre 1973 et 1974, passant de 2.59 à 11.65 dollars (4), alourdissant considérablement les coûts de production, notamment dans le secteur industriel, très gourmand en énergie. Le choc d’offre précède un choc de demande par l’augmentation des prix de vente et la diminution du pouvoir d’achat moyen. Cette première grande crise pétrolière va néanmoins permettre, de manière précisément conforme au concept de « destruction créatrice » développé par Joseph Schumpeter (5), l’avènement de ce qui deviendra dans les décennies suivantes le fleuron du secteur industriel français : le nucléaire. Cette filière, bien que remarquable par plusieurs aspects qui seront abordés par la suite, ne permettra pas d’éluder le sort que connaîtra l’industrie française. Alors que cette période 1970-1974, par sa singularité sommitale antécrise, présente un gain exceptionnel de 340 000 emplois industriels (soit une croissance de près de 8%) (6), toute évolution économique suivant cette année n’a été peu ou prou qu’une lente déliquescence du tissu industriel français, parachevant ce que l’on appelle fréquemment la désindustrialisation, ou encore la tertiarisation de l’économie. Une rupture structurelle postmoderne aux trois quarts du XXe siècle (ou « structural change » dans la littérature académique) trône ainsi désormais à bonne place au sein de l’Histoire économique hexagonale. Le graphique ci-dessous (3) illustre une des principales manifestations de ce processus de désindustrialisation au cours du temps.

Nombre d’emplois industriels (milliers) et part de l’industrie dans l’emploi et la valeur ajoutée (prix courants), 1949- 2018.

(source : Comptes nationaux annuels – base 2014)

Le constat est sans équivoque : Depuis 1974, le secteur industriel s’est délesté de plus de la moitié de ses postes (passés de 5,4 à 2.2 millions) pour ne représenter aujourd’hui plus que 10.3 % du vivier total d’emplois en France, tandis que la part de l’industrie dans le PIB s’est amaigrie de 10 points (7). Ce délitement s’est fait comme on le voit de manière uniforme et constante dans le temps.

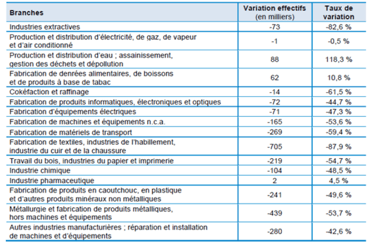

Nous pouvons décemment emprunter un peu au sensationnalisme en affirmant que la transformation économique dont il est question ici pourrait s’apparenter à une anti révolution industrielle. Il s’agit de fait d’une des réalités que présente le nouveau paradigme économique français post-74. Si les précédentes révolutions industrielles ont livré des courbes d’activités économiques explosives suite à de vifs progrès énergétiques (la machine à vapeur puis l’énergie électrique et pétrolière), le premier choc pétrolier a, lui, fait l’effet d’une implosion. La composition du vivier national d’emplois industriels s’est ainsi globalement désagrégée, et rares ont été les branches épargnées (3) :

Variation de l’emploi dans les branches industrielles, 1974-2017 (Source : Insee, Comptes nationaux annuels – base 2014, emploi intérieur total par branche en nombre de personnes, calculs France Stratégie)

On observe un synchronisme conjoncturel intéressant entre l’effacement des industries extractives, considérées comme polluantes et surannées, et l’avènement des industries relatives à l’assainissement et à la dépollution des eaux. Le début des années 1970 ayant été marqué par un éveil international de l’écologie politique (8), nous pouvons conjecturer que cette prise de conscience a eu une influence non nulle dans le délitement industriel français. Ainsi a-t-il été dans l’air du temps d’expulser vers des horizons lointains (autant géographiques que historiques) des industries jugées nocives pour l’environnement et souvent couplées au spectre d’un communisme moribond. L’industrie du cuir et textile, par son effacement quasi-total du tissu industriel français (perte de 87.9% des emplois depuis 1974), peut être un témoin pertinent de ce processus, étant qualifiée comme une des industries les plus polluantes au monde. Ainsi la part de cette branche dans la valeur ajoutée industrielle est-elle passée de 7.5% à 1.7% (9). Il s’agit là de ce qu’on appelle une activité appartenant à la sphère productive, c’est-à-dire qu’elle vise à subvenir aux besoins de personnes morales et physiques non nécessairement présentes localement, et qui est donc par définition délocalisable et soumise à la concurrence internationale. L’industrie textile est l’eau qui alimente le moulin de la Nouvelle Division Internationale du Travail, qui consisterait à ne maintenir sur le territoire que les seules fonctions de conception et de commercialisation.

(1) Marx, K. 1844. Manuscrits.

(2) Smith, M. 2017. Un chemin singulier ? L’industrialisation française vue par les historiens américains. Revue d’histoire moderne & contemporaine, n°4, Presses Universitaires de Rennes.

(3) https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/serie/s1030

(5) Schumpeter, J. A. 1942. Capitalism, Socialism and Democracy. Harper & Brothers.

(6) Dollé, M. 1979. Les branches industrielles avant et après 1974. Economie et Statistique, pp. 3-20

(7) https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381430

(8) https://fr.wikipedia.org/wiki/Sommet_de_la_Terre

(9) https://www.insee.fr/fr/information/3281579

(10) France Stratégie. (2020). Les politiques industrielles en France : Evolutions et comparaisons internationales

Vous pourriez aussi être intéressé par...

© 2025. Tous droits réservés.